地震・防災グループでは、地震工学・地震学・防災工学・信頼性工学に関する様々な問題を研究しています。東日本大震災では、巨大地震と大津波によって多くの尊い命と人々の暮らしが失われました。今後、都市直下地震や東海、東南海、南海地震が発生する可能性は高く、過去の地震被害を教訓に巨大地震に備えなければなりません。道路や鉄道、ライフラインシステムなどの社会基盤やビル等の建築物の安全性を確保するためには、地震動の性質や建物を支える地盤の振動特性を把握する必要があります。本研究グループでは、地震観測記録の分析と評価、地質・地盤構造と地盤の揺れやすさの研究、断層近傍で生じる地震動と地盤の変形に関する研究、都市のレジリエンス向上のためのデバイス開発などを行っています。また、木造住宅や高層建築の崩壊挙動や耐震診断、耐震構造や免震構造のコンピュータ解析や実験を実施しており、精度の高い応答予測手法の確立を目指しています。さらに、長周期地震動を含む様々な地震動に対する安全・安心な居住空間の構築やBCP(事業継続計画)の向上を目的に、室内の家具転倒シミュレーションや危険度チェック、さらに免震システムの開発なども行っています。インターネットによる地震同時連絡網の構築や津波・火災に対する避難システムの開発など、ソフトな防災対策も推進しています。

研究テーマの紹介

①【地震に対する文化財保護を目的としたシステム開発】

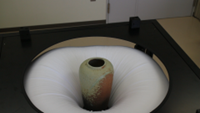

2024年能登半島地震が発生し、多くの人命とともに、幾多の美術品や文化財が失われました。すでに作者が亡くなっている作品も多く、作り直しや完全な修復が難しい状況です。美術館や博物館の地震被害を軽減する対策として、テグスでの固定や免震装置がありますが、選択肢はあまり多くありません。この研究では、文化財や美術品を地震から守るための新しい対策を検討しています。近年発表した「AL(Ant Lion:アリジゴク)免震」は、昆虫(アリジゴク)の捕食形態を参考に考案した地震対策です。この装置は、地震発生直後に緊急地震速報を受信すると、地震波が到達する前に、床がアリジゴクの巣のように美術品を引き込み、美術品を保護する仕組みです。生態系で観察される捕食形態や営巣構造などからヒントを得る「バイオミメティクス」を活用することで、これまでにない地震対策法を提案し、社会実装します。

美術品を保護している様子 美術品を展示している様子

②【断層変位による構造物被害の軽減】

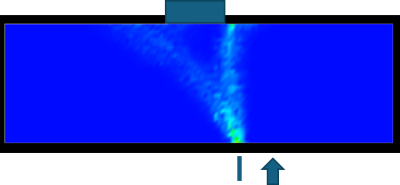

内陸の浅いところで大きな地震が起きると、揺れによる被害に加えて、断層のずれが地表に達することによって構造物が被害を受けることもあります。表層が軟らかい堆積層で覆われている場合は、断層のずれは堆積層内で吸収されたり、進展する方向が変化することがあります。また、構造物があるとずれの現れ方が変わることもあります。これらの表層の堆積層が及ぼす影響も考慮して、断層変位を受ける構造物の被害の解明を目指すとともに被害の軽減方法を検討しています。

解析例:地表に高架橋橋脚に相当する重量物(上図の長方形)がある場合に、地盤の下部で上向きの断層変位(上図縦線を境に右側を矢印方向に変位)を加えた際に、地盤内でひずみが大きくなる領域の分布(上図緑色の領域)